Orientierung

Wann hast du das letzte Mal neue Bergsportausrüstung gekauft? Wie oft kaufst du neue Ausrüstung oder Kleidung die du nicht zwingend neu brauchst? Wie oft kaufst du neue Ausrüstung oder Kleidung, obwohl man die alte evtl. noch hätte reparieren können?

Du fragst dich, was das Thema mit Umweltschutz zu tun hat?

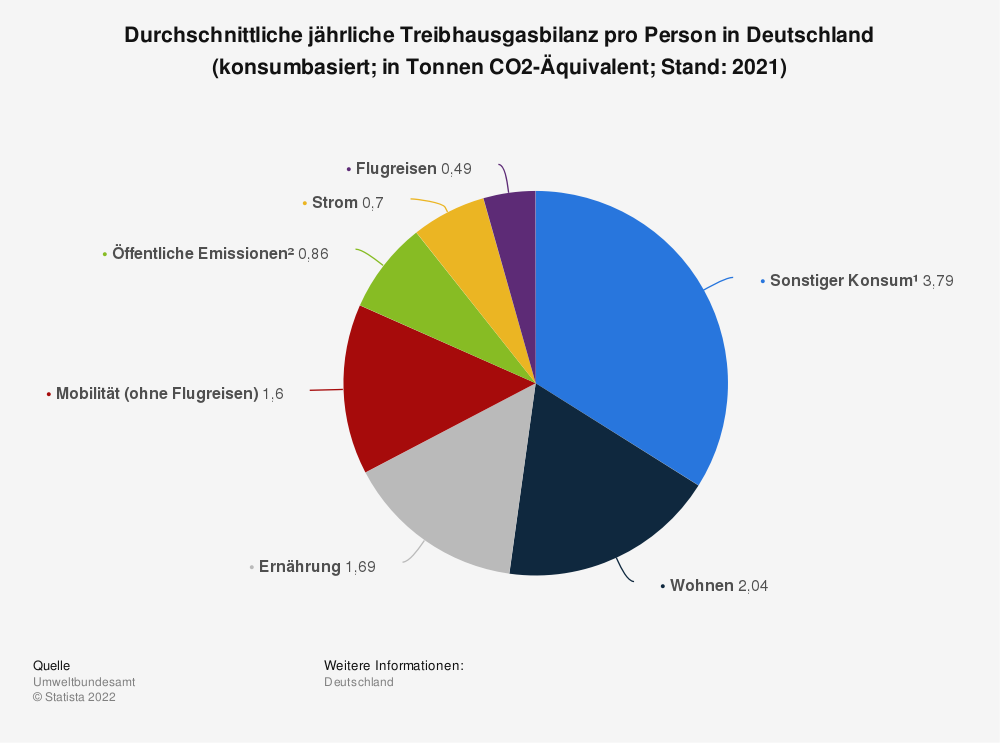

Kletterende verursachen pro Saison im Durchschnitt 3638 kg CO2. Das entspricht ca. 28 Economy-Flügen von München nach Berlin. Ein Großteil davon geht zwar auf Flüge, Übernachtungen und Autoreisen zurück, aber auch Bekleidung und Sicherheitsausrüstung hinterlassen ihre Spuren.

Durch unser Konsum- und Mobilitätsverhalten haben wir einen enormen Einfluss auf unseren CO2-Fußabdruck. Garantiert findet jede*r etwas, wo man ansetzten kann: vermeiden (reparieren statt neu kaufen) vor reduzieren (umweltzertifizierte Materialien kaufen) vor kompensieren (CO2-Kompensationszahlungen leisten). In dieser Lektion lernst du worauf man achten muss und welche Möglichkeiten es gibt.

Fakten

Mikroplastik

Als Mikroplastik bezeichnet man kleine Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser unter 5 mm, nach einer Definition der National Oceanic and Atmospheric Administration von 2008. Mikroplastik hat viele unterschiedliche Ursprünge: Kosmetik und Shampoos, aber auch der Zerfall von Kunststoffprodukten, die oft die Basis von Bergsportausrüstung und Bekleidung sind. Mikroplastik hat verschiedenste zerstörerische Auswirkungen auf Flora und Fauna und auch auf uns Menschen, da wir Mikroplastik indirekt über die Nahrung aufnehmen.

Eine einfache Maßnahme ist Müllvermeidung bzw. der Kauf von plastikfreien Artikeln. Gleichzeitig gibt es immer mehr Initiativen, die Clean-Up Days veranstalten, um die Berge vom Müll zu befreien (z.B. Clean-Up Day der Sektion Oberland oder die Initiative Plastic-free Peaks aus dem Allgäu).

Umweltverträgliche Materialien

Einen großen Beitrag kann man leisten, indem man beim Kauf von Bekleidung und Ausrüstung auf Label achtet. Am besten ist es natürlich, gebraucht zu kaufen bevor man eine Neuanschaffung tätigt.

Bekannte Label sind z.B. die folgenden:

Weiterhin sollte man bei Produkten mit Woll-Anteil auf Biobaumwolle achten. Diese wurde ohne Pestizidnutzung angebaut, was die Gesundheit der Baumwoll-Pflücker*innen schützt. Gleichzeitig sorgt eine biologische Anbaumethode für langfristig nährstoffreiche und wasseraufnahmefähige Böden. So wird der Wasserverbrauch bei biologischem Anbau um bis zu 91% gesenkt (Quelle: Protact Guide Book)

Die Alternative zu Wolle ist ein Synthetik-Produkt mit Vor- und Nachteilen. Generell sollte man darauf achten, dass vor allem im Synthetik-Bereich vermehrt auf recycelte Materialien gesetzt wird. Mittlerweile sind vermehrt auch Kleidungsstücke aus pflanzlichen Fasern wie Hanf und Bambus unter Verwendung pflanzlicher Farbstoffe erhältlich.

Auf den Weg machen

Reparieren ist immer die bessere Lösung, auch hier gibt es verschiedene Angebote

Die Sektion Oberland bietet mit Repair-and-Care Workshops ca. 4-mal im Jahr eine Sprechstunde bei einer Schneiderin zu Reparatur-Fragen an. Infos hierzu und zum nachhaltigen Umgang mit Funktionskleidung findest Du hier.

Schätzfrage:

Zusammenfassung

Was kann ich nun tun, um umweltschonenden Konsum zu betreiben? In erster Linie gilt das Credo: kaufe nur, was du wirklich brauchst und mache dir Gedanken ob es wirklich neu sein muss. Ansonsten gibt es auch immer mehr Bergsport-Tauschbörsen oder gebrauchte Artikel. Nachhaltig ist immer das, worin man sich wohl fühlt, weil man es dann auch lange und gern trägt!

Treibhausgasmissionen und Müll entstehen auch bei unserer Ausrüstung und Funktionskleidung am Berg. Hier gibt es einfache Möglichkeiten, Funktionskleidung länger im Einsatz zu behalten und somit weniger Ressourcen zu verbrauchen bzw. Emissionen zu erzeugen:

- die richtige Pflege und das Reparieren von Funktionskleidung: in den Repair & Care Sprechstunden in der Servicestelle am Isartor im Globetrotter (an festen Terminen quartalsweise) und am Alpinflohmarkt kann professionelle Beratung zur Pflege von Funktionskleidung in Anspruch genommen oder sogar zur Reparatur abgegeben werden

- Aus zweiter Hand kaufen zum Beispiel auf dem Alpinflohmarkt oder gängigen Onlineplattformen, z.B. das Schwarze Brett

- Nicht mehr reparierbare Funktionskleidung für das Upcyclingprojekt abgeben: Um zumindest den Lebenszyklus des Materials zu verlängern, kann in den Upcyclingboxen nicht mehr einsatzbereite Funktionskleidung aus Hardshell eingeworfen werden. Ehrenamtliche nähen in der Sektion daraus Upcycling- und Geldbeutel.

- Nachhaltige Marken wählen bei Neuware

Mit unseren Initiativen versuchen wir, die Mitglieder zu einem nachhaltigeren Umfang mit Funktionskleidung zu sensibilisieren. Mach auch du mit!

© 2022 Sektion München des DAV e.V.